Le tracce sono segni lasciati sul terreno durante un viaggio. Per noi sono anche brevi schede utili a ripensare alle persone, ai libri e ai film incontrati durante il percorso di “Anni in fuga” e a uso di chi si sta occupando o si occuperà di temi simili ai nostri. Per chi fosse interessato a visionare i materiali del Comitato può farne richiesta scrivendo a anniinfuga@gmail.com.

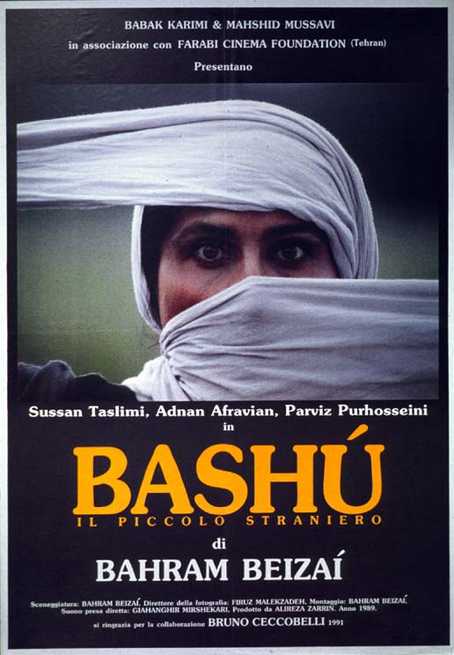

Bashù, il piccolo straniero, di Bahram Beizai, Iran 1989

Ambientato durante la guerra che per quasi dieci anni – dal 1980 al 1988 – ha contrapposto l’Iran all’Iraq e che, come ci ha ricordato Ciafaloni durante il Passo 1, ha fatto 1milione e mezzo morti e un numero imprecisato di esuli e sfollati, Bashù, il piccolo straniero è uno dei primi titoli della ricca filmografia iraniana a essersi imposto all’attenzione del cinema europeo.

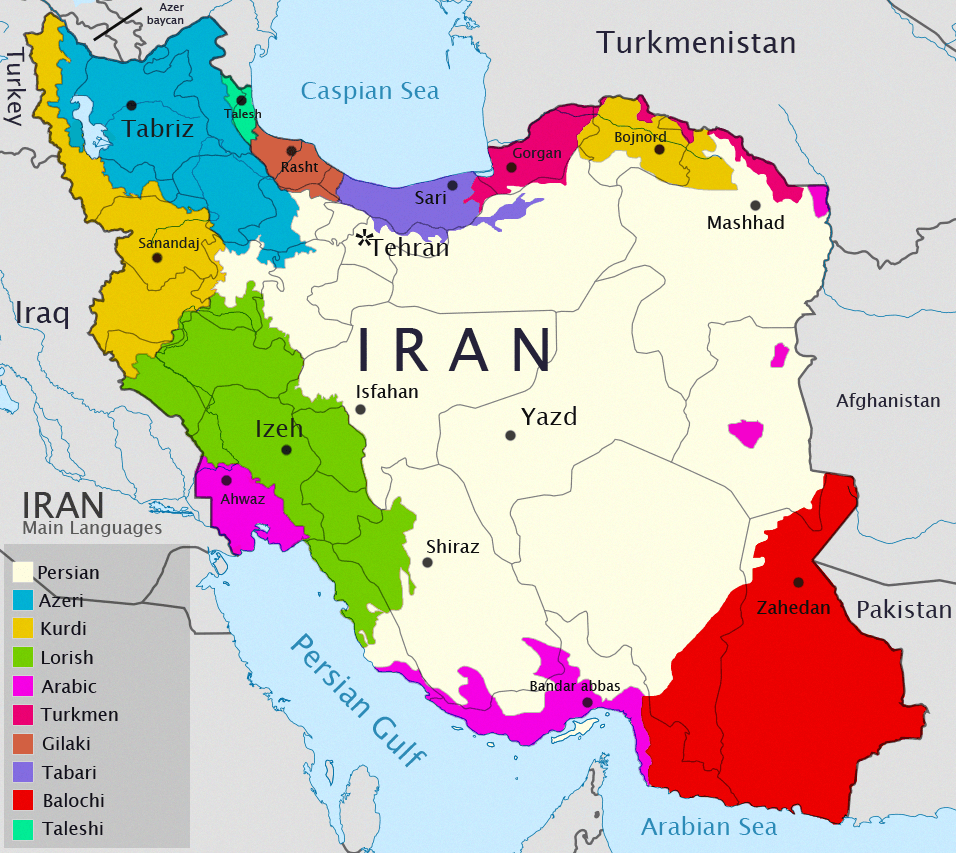

Per ripararsi dal bombardamento che ha raso al suolo il suo villaggio e sterminato la sua famiglia, Bashù, un ragazzino di 8-9 anni, si nasconde sopra un camion. Il camion si mette in movimento e si ferma solo dopo aver attraversato l’enorme territorio dell’Iran, dalle regioni meridionali che si affacciano sul Golfo Persico, le più colpite dalla guerra, all’estremo nord, nella regione del Gilan, sul Mar Caspio. Stesso paese, ma gente diversa, che parla un’altra lingua e ha un altro colore della pelle.

Naii è una giovane mamma dai modi rudi e determinati. È rimasta sola a badare ai figli, agli animali e ai campi. Il marito è partito da tempo per cercare lavoro. I due comunicano attraverso lettere che la donna detta al vecchio dottore del villaggio. I parenti e la comunità tentano in tutti i modi di convincerla a sbarazzarsi il prima possibile del piccolo straniero: “è un’altra bocca da sfamare”, dice qualcuno, “la sua famiglia potrebbe cercarlo e vendicarsi su di te”, sostiene qualcun altro.

Ma Naii non ragiona come gli uomini e le donne del villaggio. È impulsiva, ferina e istintiva. Per difendere la coltivazione dai corvi e dai cinghiali ulula, abbaia e fiuta l’aria. Quando all’inizio del film i figli la chiamano, eccitati, per mostrarle lo strano essere che hanno trovato nella boscaglia, la donna si stringe il velo intorno al volto come un guerriero indosserebbe l’elmo prima della battaglia. Il primo piano di questa vestizione è diventata l’immagine, molto efficace, della locandina del film.

Naii non sa nulla di Bashù. Non ne capisce la lingua, non sa da dove venga, né come sia finito nella sua fattoria. Il rapporto che instaura col piccolo straniero ha i tratti rudi dell’addomesticamento e in certi momenti ricorda il celebre “corpo a corpo” pedagogico tra Victor e Itard ne Il ragazzo selvaggio o quello ancora più sfiancante di Annie ed Helen in Anna dei miracoli.

Un aspetto centrale della storia che a noi spettatori occidentali rischia di sfuggire è che Naii e Bashù parlano due lingue diverse. Bashù è iraniano, come Naii, ma ha studiato il farsi, la principale lingua nazionale, a scuola e sui libri di testo. La sua lingua madre è l’arabo. E così il ragazzino non comprende e non riesce a farsi comprendere dalla donna, non sul piano del linguaggio almeno. In una delle scene più toccanti del film, Naii, che è analfabeta, tiene al bambino una lezione di farsi che è un piccolo trattato sull’insegnamento della lingua. Notando la frustrazione di Bashù che vorrebbe raccontare la sua storia e ottenere qualche risposta, comincia a mostrargli oggetti di uso quotidiano, dà loro un nome e chiede: e nella tua lingua, come si chiama questo? Quando “il piccolo straniero” intuisce il meccanismo del gioco si scioglie in un sorriso che è anticamera del riconoscimento più importante: quello tra esseri umani e, forse, tra madre e figlio.

Messe a tacere le meschinità dei compaesani, resi innocui i fantasmi che si agitano nella testa del piccolo orfano (inquietanti ed efficacissime le apparizioni allucinatorie della madre di Bashù, morta tra le fiamme delle bombe irachene), l’ultimo ostacolo che Naii deve superare è il ritorno del marito, partito da lungo tempo per cercare lavoro: accoglierà il nuovo venuto come membro della famiglia? Accetterà una bocca in più da sfamare? Metterà a tacere le maldicenze della gente?

L’idea di “accoglienza” che trasmette il film viene prima delle grandi e spesso astratte questioni politiche e giuridiche, ma anche della retorica dei buoni sentimenti e riporta tutto su un piano elementarmente umano. È questo l’aspetto che ci è sembrato più appassionante, anche per gli obiettivi che ci siamo dati con Anni in fuga.

Un film dai tratti universali, che, come abbiamo verificato durante la proiezione nonantolana, pur provenendo da un mondo e una cultura apparentemente lontanissimi, è in grado di parlare a tutti: italiani e stranieri, giovani e anziani. Imperdibile, ma purtroppo (quasi) introvabile.

[…] come da qualsiasi parte, immaginarsi un’accoglienza spontanea come quella che Naii ha offerto a Bashù o Simon a Bilal? O l’unica strada possibile è mettere davanti alle persone la frontiera più […]